オープンキャンパス、来場者は多いのに出願に繋がらない…そんな課題を抱えていませんか? 高校生と保護者が本当に求めているのは「体験」です! そこで、キャンパス全体を魅力的なフィールドに変えるデジタルスタンプラリーをご提案。アプリ不要の手軽さで参加率を最大化し、記憶に残る体験を提供します。

本記事では、明日から使えるデジタルスタンプラリーの企画・運用ガイドを大公開! 成果に繋がるスポット選定、参加意欲を高める景品設計、データ活用で次年度に繋げる方法など、成功の秘訣を紹介します。さらに、AwesomeQRのデザインQRコードが最適な理由もご紹介。アプリ不要のQRコード方式、記憶に残るデザイン、多彩なデジタルコンテンツ連携、簡単なデータ収集と分析といった特徴で、他校との差別化を図りましょう。次のオープンキャンパスを、未来の入学者を育てる最高のイベントへ!

目次

はじめに:来場者数は好調なのに、なぜ出願に繋がらないのか? オープンキャンパスが抱える現代の課題

大学や専門学校の広報・入試担当者にとって、オープンキャンパス(OC)は未来の入学者と繋がるための最も重要な接点の一つです。多くの学校が来場者数の維持・増加に成功している一方で、「来場者数は維持できているのに、出願数は横ばい、もしくは減少傾向にある」という深刻な課題に直面しているケースがあるようです。この現象の背景には、現代の高校生を取り巻く進路選択環境の大きな変化があると考えられます。

近年の調査によれば、オープンキャンパスに参加する高校生の過半数(54.4%)が2〜3校のイベントに参加しているというデータがあります。これは、高校生にとってオープンキャンパスが単なる情報収集の場ではなく、複数の選択肢を比較検討する「コンペの場」へと変貌を遂げたことを意味します。彼らは一日の中で複数の学校を訪れ、それぞれの魅力を天秤にかけます。このような状況下で、他校と代わり映えのしない画一的な説明会や、ただ施設を歩くだけのキャンパスツアーでは、参加者の記憶に残ることは極めて困難です。イベントが終わる頃には、あるいは次の学校の門をくぐった瞬間には、自校の魅力は霞んで忘れ去られてしまうかもしれません。

問題の本質は、もはや「いかにして来場者を増やすか」という集客マーケティングの段階にはありません。来校型のオープンキャンパスに参加した高校生の90.3%が「入学意欲が高まった・やや高まった」と回答しているように、実際にキャンパスを訪れる体験が持つ影響力は絶大です。したがって、本当の課題は「来場した学生一人ひとりの心に、いかに深く、ポジティブな印象を刻みつけるか」という、当日の体験設計(エクスペリエンス・デザイン)へとシフトしています。この「体験の質」こそが、数ある競合校の中から自校を選んでもらうための最後の、そして最も強力な決め手となるのです。

「体験」こそが記憶に残る。高校生と保護者が本当に求めているオープンキャンパスとは

では、参加者の記憶に残り、出願へと繋がる「質の高い体験」とは具体的に何を指すのでしょうか。それは、パンフレットやウェブサイトに書かれた情報を一方的に伝えることではなく、参加者自身が「この学校で学ぶ自分の姿」を鮮明に想像できるような機会を提供することに他なりません。

高校生がオープンキャンパスでチェックするポイントは非常に具体的です。キャンパス全体の雰囲気、図書館や実験・実習施設の充実度、学食のメニューや居心地の良さ、そして在学生や教員の様子など、彼らは自らがこれから数年間を過ごすかもしれない「場所」を五感で確かめようとしています。これらの要素は、単なるスペックの羅列ではなく、学生生活の質を左右する重要な判断材料です。

しかし、ここで多くのオープンキャンパスが見落としがちな重大なポイントがあります。ある調査では、イベント参加後に学校の教育内容などを「理解できた」と回答した参加者と、「その学校で学ぶ自分をイメージできた」と回答した参加者の間には、20〜40ポイントもの大きな乖離が見られました。これは、学校側が提供する「情報」と、参加者が求める「自己投影の機会」との間にギャップが存在することを示唆しています。参加者は、単に研究室の設備が最新であることを知りたいだけでなく、その場所で自分が研究に没頭する姿を想像したいのです。

この「自己投影」を促す上で最も強力な要素が、在学生や教員とのリアルな交流です。ある大学のオープンキャンパスでは、様々なプログラムの中で「現役女子学生とのフリートーク」が最も満足度の高い企画であったという結果も報告されています。楽しそうに会話する在学生の姿を見て、「自分もこの輪の中に入りたいかもしれない」と感じること。教員と学生が親しげに議論する様子から、その学校ならではの「雰囲気」を感じ取ること。最終的に出願を決めるかどうかには、「親しみを持てるか」という情緒的な要素が大きく影響しているのです。

さらに、オープンキャンパスは高校生だけでなく、その意思決定に大きな影響力を持つ保護者という、もう一つの重要なオーディエンスが存在します 。高校生が「学びの内容」や「キャンパスライフ」に心を躍らせる一方で、保護者は「就職支援体制」や「奨学金制度」、「安全性」といった、より現実的で長期的な視点から学校を評価しています。したがって、成功するオープンキャンパスは、これら二つの異なるニーズに同時に応える体験設計が不可欠となります。学生には夢と憧れを、保護者には安心と信頼を提供できるかどうかが、イベント全体の成否を分ける鍵となるのです。

- 参加型のワークショップ

- 在学生との交流

- 実践的な授業体験

- 個別相談の実施

- キャンパスツアーの充実

キャンパス全体を魅力的なフィールドに変えるイベント「デジタルスタンプラリー」という解決策

これまで述べてきたオープンキャンパスの課題、すなわち「記憶に残る体験の創出」「自己投影の促進」「複数ニーズへの対応」を解決する効果的な手法として、今、多くの教育機関が注目しているのがデジタルスタンプラリーです。

デジタルスタンプラリーは、単なるゲームや余興ではありません。参加者をキャンパスの隅々まで能動的に誘導し、受動的な見学を能動的な「探索」へと変えるための、極めて戦略的なツールです。参加者は、ただ地図を渡されて「自由にご覧ください」と言われるのではなく、「次のチェックポイントはどこだろう?」という明確な目的意識を持ってキャンパスを歩き回ります。この「やらされ感」のないゲーミフィケーションの要素が、従来のオープンキャンパスが陥りがちなマンネリ感を打破し、特にデジタルネイティブ世代である高校生の心を掴みます。

この手法の優れた点は、学校側が参加者の体験を意図的にデザインできることにあります。例えば、普段はあまり注目されないかもしれない図書館の学習スペースや、少し離れた場所にある最新の研究施設も、スタンプラリーのチェックポイントに設定することで、自然な形でその魅力に光を当てることができます。学生に人気の食堂や購買部をコースに組み込めば、キャンパスの活気を直接感じてもらうことも可能です。

これは、オープンキャンパスにおける一種のストーリーテリングです。学校側が「ぜひ見てほしい」と考える自慢の施設、特色あるプログラム、在学生の活動拠点などをチェックポイントとして線で結ぶことで、参加者はスタンプを集めながら、その学校が持つ独自の価値や魅力を一つの物語として体験することになります。最新の研究施設(学びの最前線)からキャリアセンター(輝かしい未来)、そして活気あふれる学生会館(充実したコミュニティ)へと続く道のりは、単なる情報の断片的な提示ではなく、参加者の感情に訴えかける一貫したストーリーを構築します。

さらに、デジタルスタンプラリーは、参加者の心理的な障壁を取り除く効果も期待できます。特に一人で参加している高校生は、どこに何があるのか分からず不安を感じたり、教員や在学生に質問することをためらったりしがちです。しかし、「この場所でQRコードを読み取る」というシンプルで明確なミッションがあれば、彼らはためらうことなく目的の建物に入り、スタッフに声をかけるきっかけを得ることができます。スタンプラリーは、内気な参加者にとっても、キャンパスを探索し、人々との交流を始めるための、心強いガイド役となってくれるのです。

- 参加のハードルが低い

- 学生の主体的な行動を促進

- 楽しみながら大学の魅力発見

- 実施後のデータ分析が容易

- イベント効果の可視化に貢献

成功の鍵は「アプリ不要」の手軽さ。参加率を最大化するイベント設計の秘訣

デジタルスタンプラリーの導入を検討する際、担当者が直面する最初の岐路は「専用アプリを導入するか、ウェブブラウザベースで実施するか」という選択です。そして、オープンキャンパスという一日限りのイベントにおいては、この選択が参加率、ひいてはイベント全体の成否を大きく左右します。結論から言えば、成功の鍵は圧倒的に「アプリ不要」の手軽さにあります。

その理由は「参加のフリクション(障壁)」という概念で説明できます。高校生や保護者がスタンプラリーに参加するまでのプロセスを想像してみてください。専用アプリを必要とする場合、参加者はまずアプリストアでアプリを検索し、自分のスマホにダウンロードし、インストールするという複数のステップを踏まなければなりません。これには安定したWi-Fi環境やデータ通信量、スマートフォンの空き容量が必要です。イベント開始前の混雑した受付で、これらの作業をスムーズに行える参加者がどれだけいるでしょうか。少しでも手間だと感じた瞬間、参加意欲は削がれ、「まあ、いいか」と諦めてしまう人が続出することは想像に難くありません。

- アプリのダウンロード

- 複雑な個人情報登録

- 容量不足による動作不良

- 参加場所までの迷子

- 情報取得の煩雑さ

一方で、QRコードを読み込むだけでウェブブラウザが立ち上がり、すぐに参加できる「アプリ不要」のシステムは、このフリクションを限りなくゼロに近づけます。現代の高校生は、スマートフォンの標準カメラでQRコードを読み取る操作に完全に慣れ親しんでいます。特別な知識や準備は一切不要で、学習コストはゼロです。これは、イベントの参加率を最大化する上で、決定的に重要な要素です。

AwesomeQRのようなサービスは、まさにこの「アプリ不要」の思想に基づいて設計されています。ウェブサイトではQRコードを活用した多彩なキャンペーン機能が紹介されていますが、参加者にアプリのダウンロードを強いるような記述は見当たりません。これは、参加者にとって最もシンプルで直感的な体験を提供することを重視している証拠です。

オープンキャンパスのような大規模イベントでは、一部の先進的なユーザーだけが楽しめる高機能なアプリよりも、リテラシーやスマートフォンの環境に左右されず、老若男女誰もが気軽に参加できるシンプルなシステムの方が、遥かに価値が高いと言えます。イベントの目的は、来場者全員の体験価値を向上させ、全体の入学意欲を高めることです。

さらに、来場者に見知らぬアプリのインストールを求めることは、プライバシーへの懸念を抱かせたり、学校側の都合を押し付けているような印象を与えかねません。QRコードをかざすだけで完結するスマートな体験は、参加者の時間とデジタル空間を尊重する、現代的で洗練された学校であるというメッセージを無言のうちに伝えます。このスムーズな第一印象が、学校全体のブランドイメージ向上にも繋がるのです。

明日から使える!成果に繋がるデジタルスタンプラリー企画・運用の大学・専門学校実践ガイド

デジタルスタンプラリーの有効性を理解したところで、次に重要になるのが具体的な企画・運用のノウハウです。ここでは、明日からでも企画書に落とし込める、実践的なガイドを3つのステップと企画シートのサンプルでご紹介します。

A. 戦略的なスポット選定

スタンプラリーのチェックポイントは、単にキャンパス内に均等に配置すれば良いというものではありません。各スポットが、自校の何を伝え、参加者に何を感じてほしいのか、という戦略的な意図を持って選定する必要があります。

- 「学び」を象徴する場所:最新の設備が整った研究室や実習室、特色ある講義が行われる教室、そして知の拠点である図書館などが挙げられます。ここでは、単に場所を見せるだけでなく、QRコードを読み取るとその施設を活用している学生のショートムービーが見られる、といった仕掛けが有効です。

- 「学生生活」を体感できる場所:多くの学生で賑わう学食やカフェテリア、部活動やサークル活動の中心となる学生会館などは、キャンパスの活気を伝える絶好のスポットです。ここでは、学食の人気メニューを紹介したり、活動中の学生からのメッセージを表示したりするのも良いでしょう。

- 「未来」を想起させる場所:保護者の関心が高い就職支援課(キャリアセンター)や、留学相談窓口などをコースに含めることで、卒業後のキャリアパスやグローバルな学びの可能性を具体的に示すことができます。QRコードから主な就職先リストや留学体験記のPDFをダウンロードできるようにすれば、持ち帰って検討する材料にもなります。

B. 参加意欲を高める景品設計

- オリジナルグッズ:大学のロゴやマスコットキャラクターが入ったトートバッグ、クリアファイル、文房具などは定番ですが、デザイン性の高いものであれば喜ばれます。

- 学内利用券:学食やカフェテリアで使える利用券は、キャンパスライフを疑似体験できる人気の景品です。

- 限定コンテンツ:「スタンプを3つ集めると、昨年度の入試過去問題(一部)がダウンロードできる」といった、受験生にとって実用的な価値のあるデジタル景品は、非常に強い動機付けになります。

- 抽選での豪華景品:全てのスタンプを集めた参加者を対象に、図書カードや提携店舗で使える商品券などが当たる抽選会を実施するのも効果的です。

C. データ活用で次年度につなげる

デジタルスタンプラリーの最大の利点の一つは、参加者の行動データを取得できることです。このデータを活用することで、イベントの効果測定を行い、次年度以降のオープンキャンパスをさらに改善していくことができます。

- 人気スポットの可視化:どのチェックポイントが最も多くの人に訪れられたか、どのルートがよく利用されたかを分析することで、参加者の興味・関心の傾向を把握できます。

- 滞在時間の分析:各スポットでの滞在時間を計測することで、コンテンツの魅力度を測る指標になります。

- アンケートの実施:スタンプ獲得の条件として、あるいはラリー完了後に簡単なアンケートに回答してもらうことで、イベントの満足度や改善点に関する直接的なフィードバックを効率的に収集できます。AwesomeQRのようなサービスでは、これらのデータをCSV形式で出力できるため、集計や分析が容易です。

これらの要素を整理し、企画を具体化するために、以下のような企画シートを作成することをお勧めします。

| チェックポイント | 企画内容(例) | 目的・狙い | ターゲット |

|---|---|---|---|

| 中央図書館 | アクティブラーニング・コモンズ付近のQRをスキャン。学生が議論する様子の写真を表示。 | 協同学習を重視する現代的な学習環境をアピール。 | 学生 |

| 工学部〇〇研究室 | 学生が制作したロボットが動く30秒動画を視聴。 | 実践的・体験的な学びと最先端の研究内容を具体的に示す。 | 学生 |

| キャリアサポートセンター | 卒業生の主な就職先一覧PDFをダウンロード。 | 高い就職実績と手厚いサポート体制を伝え、将来への安心感を醸成。 | 保護者 |

| 学生食堂 | 入口でQRをスキャン。人気No.1メニューの画像と割引クーポン(デジタル)を配布。 | 活気あるキャンパスライフを体感させ、休憩と昼食を促す。 | 学生・保護者 |

| コンプリート特典 | オリジナルトートバッグ+学食で使える100円割引券 | 達成感を高め、触って感じられる記念品を提供。SNSでの拡散も期待。 | 学生 |

デザインQRで差をつける「AwesomeQR」が最適なサービスである理由

オープンキャンパスでのデジタルスタンプラリーを成功に導くためには、その目的と要件に合致した最適なツールを選ぶことが不可欠です。数ある選択肢の中で、なぜAwesomeQRが大学・専門学校の広報担当者にとって最良のサービスとなり得るのか。その理由は、これまで論じてきた課題解決の要件と、AwesomeQRが持つ機能が見事に合致している点にあります。

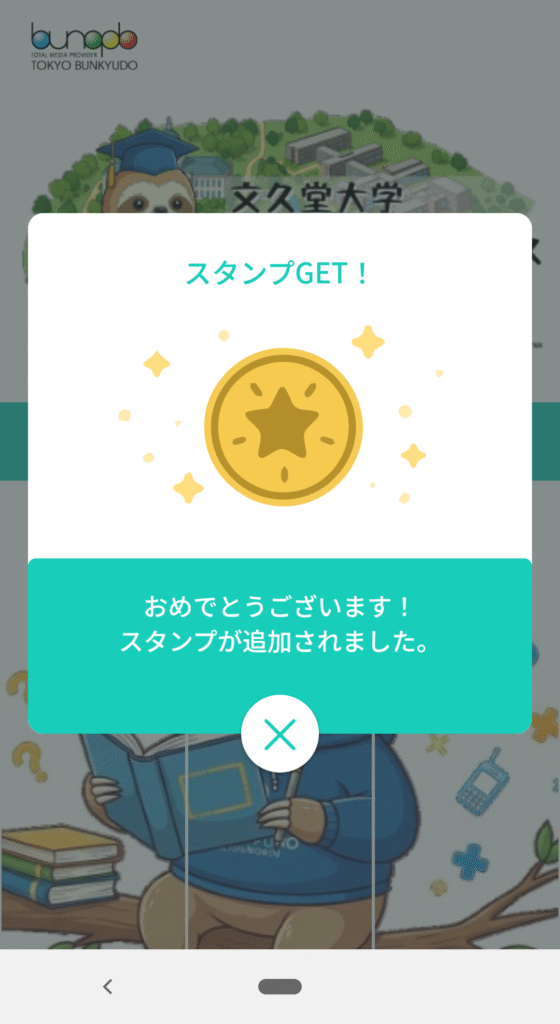

まずはサンプルをお試しください

架空の大学でサンプルを作成しましたので以下のステップでお試しください。

- STEP

スタンプラリーのQRコードを読み取る

- STEP

指定のスポットでスタンプを集める

- STEP

3つのスタンプを集めるとガチャ引けます

1.アプリ不要のQRコード方式

最大の利点は、参加者に一切の負担をかけない「アプリ不要」のシステムであることです。前述の通り、これはオープンキャンパスのような不特定多数が参加する一日限りのイベントにおいて、参加率を最大化するための絶対条件です。AwesomeQRはウェブブラウザベースで動作するため、参加者はスマートフォンのカメラでQRコードを読み取るだけで、誰でも直感的に、そしてスムーズにスタンプラリーを開始できます。

- 手軽に参加可能

- 通信環境に左右されない

- 個人情報保護に配慮

- 運営側の負担軽減

2.記憶に残るデザインQRコード

AwesomeQRの際立った特徴は、学校のロゴやマスコットキャラクターを組み込んだ、オリジナルのデザインQRコードを作成できる点です。これは単なる装飾ではありません。キャンパスの各所に設置されたQRコードそのものが、学校のブランドを伝える広告塔となります。一般的な白黒のQRコードが単なる「機能」であるのに対し、デザインQRコードは「体験」の一部です。細部にまでこだわった統一感のあるビジュアルは、学校の先進性やプロフェッショナリズムを参加者に印象付け、競合他校との明確な差別化に繋がります。

統一感のあるデザインは、大学のプロモーション戦略全体に一貫性をもたらし、学生に洗練された印象を与えます。

- 視覚的な訴求力

- 記憶への定着

- ブランドイメージ向上

デザインQRコードは、学生にとって魅力的で記憶に残る体験を提供し、大学選びにおいて有利に働く可能性を秘めています。

3.多彩なデジタルコンテンツとの連携

AwesomeQRのプラットフォームは、単にスタンプを押す機能に留まりません。QRコードを読み取った先に、動画の再生、ウェブサイトへの誘導、アンケートフォームの表示など、多彩なデジタルコンテンツを設定することが可能です。これにより、スタンプラリーの体験をより豊かでインタラクティブなものに深化させることができます。例えば、研究室のQRコードからは教員のメッセージ動画へ、図書館のQRコードからは蔵書検索システムの使い方ガイドへ、といった具合に、各スポットの魅力を多角的に伝えることが可能になります。

4.簡単なデータ収集と分析

イベントの成果を測定し、次年度の改善に繋げるためのデータ収集機能も充実しています。各QRコードの読み取り回数といったトラフィックレポートや、アンケートフォームで集めた回答をCSV形式で簡単にダウンロードできるため、専門的な知識がなくても効果測定が可能です 。これにより、「どの施設が人気だったか」「参加者は何に関心を持っているのか」といった貴重なデータを基に、PDCAサイクルを回し、オープンキャンパスを継続的に進化させていくことができます。

まとめ:次のオープンキャンパスを、未来の入学者を育てる最高のイベントへ

オープンキャンパスを取り巻く環境は、大きく変化しました。もはや、ただ情報を並べて参加者を待つだけの受け身の姿勢では、数多の競合校の中に埋もれてしまいます。現代のオープンキャンパスは、高校生と保護者の心を掴み、記憶に深く刻まれるための「体験価値」を競い合うステージへと進化しているのです。

その中で、アプリ不要のデジタルスタンプラリーは、受動的な見学者を能動的な探求者へと変え、キャンパス全体を魅力的な学びのフィールドとして再発見させるための、極めて有効な戦略です。参加者はゲーム感覚で楽しみながら、学校側が意図したストーリーに沿って自校の魅力を深く体験し、「この場所で学びたい」という自己投影を自然な形で行うことができます。

そして、その戦略を実現するための最適なツールが「AwesomeQR」です。参加の障壁を極限まで低くしたアプリ不要のシステム、学校のブランド価値を高めるデザインQRコード、そして施策の効果を可視化するデータ分析機能。これらはすべて、オープンキャンパスの成果を最大化し、来場者を出願者へと転換させるために設計されています。

次のオープンキャンパスを、単なる集客イベントから、未来の入学者を育てる最高のエンゲージメント・イベントへ。その第一歩として、デジタルスタンプラリーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。AwesomeQRのより詳細な情報については以下のボタンよりご覧ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。